高知県では地形の特性や産業構造に合わせた形でドローンの導入が進み、行政、防災、農業、物流など多様な現場で活用範囲が広がっています。

災害時の被害把握や山間部の物資輸送、農作物の運搬支援といった取り組みが実施され、地域課題の解決や効率化に大きな役割を果たしています。

こうした動きは、高知県全体の持続的な地域づくりにも直結しており、今後の発展に向けた重要な取り組みといえます。

本記事では、高知県で実際に行われたドローン活用事例を整理しながら、その背景や可能性をわかりやすく紹介します。

短期取得でおすすめのドローンスクールは?

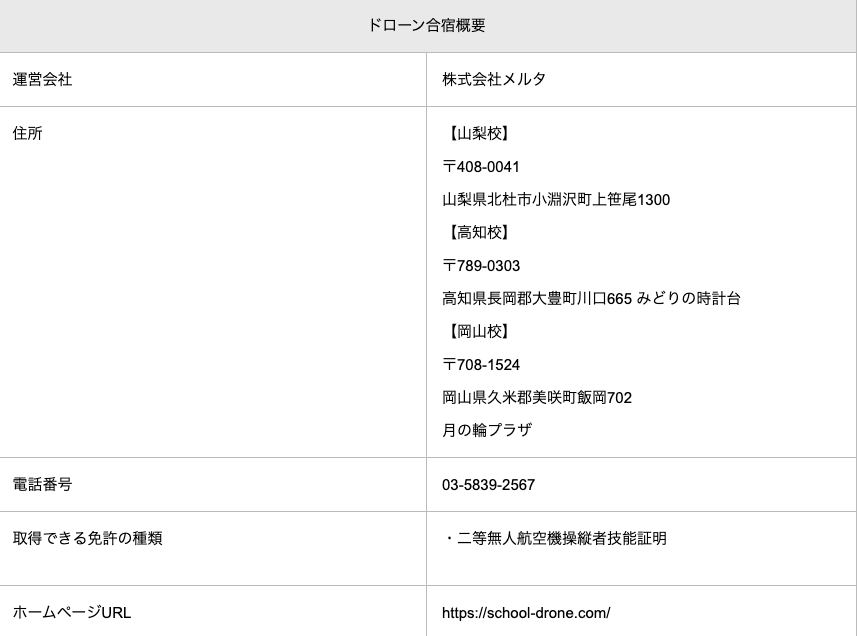

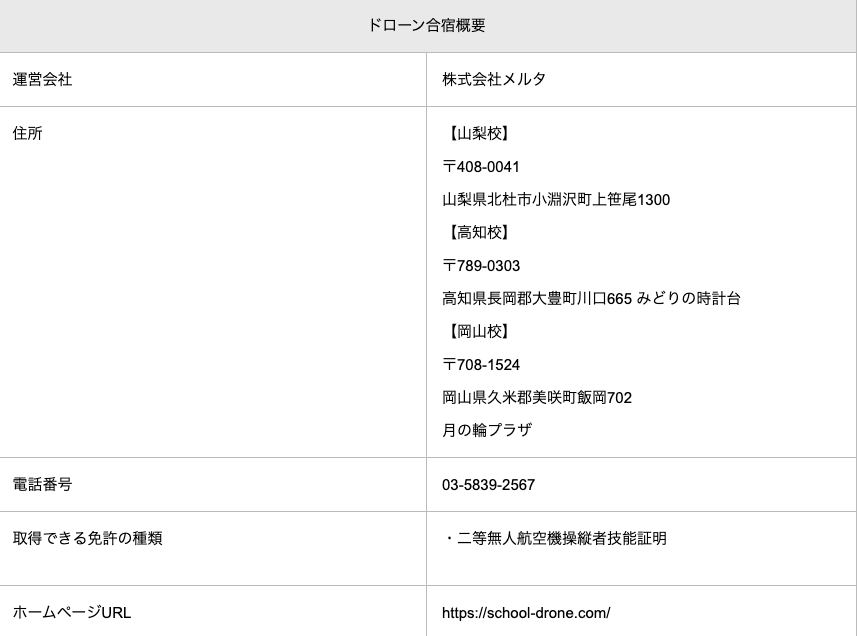

当サイトがおすすめする1泊2日の合宿形式を採用したドローンスクールは「ドローン合宿」です! ドローン合宿は株式会社メルタが山梨・高知・岡山で展開中のドローンスクールです。

ドローン合宿は株式会社メルタが山梨・高知・岡山で展開中のドローンスクールです。

当サイトでは、おすすめのスクールとして受講生をご紹介させて頂いています。

▼ドローン合宿の情報

本校は、1泊2日でドローン国家資格が取得できます。

本校は、1泊2日でドローン国家資格が取得できます。

また、受講生アンケートで顧客満足度・スタッフ対応・アフターサポートで90%以上の高評価を得ています!

無料相談会に申し込む

高知県のドローン活用事例

高知県では地形や産業構造に適した形でドローンの活用が広がり、行政から民間まで幅広い現場で実践が進んでいます。

災害対策や農業支援、観光資源の発信など、多様な分野で導入が進んでおり、地域課題の解決や業務効率の向上に貢献しています。

高知県のドローン活用事例

活用事例①ドローンを活用した被災状況の調査

活用事例②ドローンを活用した物資の輸送

活用事例③ドローンを活用して収穫したクリの運搬実証実験

活用事例④高知県四万十町で孤立地域の支援体制構築に向けたドローン実証が成功

ここでは高知県内で実際に行われている活用事例を紹介し、活用の方向性や可能性をわかりやすくまとめます。

活用事例①ドローンを活用した被災状況の調査

高知県北川村では、地震や豪雨、台風などによる林野被害が発生した際に、ドローンを用いて被災状況を迅速に把握する仕組みを整備しています。

特に民有林で災害が起きた場合は、高知中芸5町村(奈半 利町、田野町、安田町、北川村、馬路村)と中芸広域連合消防本部、安芸森林管理署が締結した連携協定にもとづき、国の支援を受けながら状況確認を行える体制です。

現場の安全確保や被害規模の把握を効率化し、地域全体で連携した災害対応を進めています。

また、平時から操作技術の向上に取り組み、地域の防災力強化にもつなげています。

活用事例②ドローンを活用した物資の輸送

黒潮町では商店の減少や交通手段の縮小により、山間部の住民が日用品を入手しにくい状況が続いていました。

この地域課題に対応するため、同町はドローンを使った物資輸送の実証事例を進めました。

実証では、黒潮町役場と住民代表、消防関係者、高知県が協力し、本庁舎から集落活動センター北郷まで生活物資を配送しました。

大型機「PRODRONE PD‐6B」を使用し、約8kgの物資を安定して運べることを確認しています。

飛行テストの結果、高度130mで通信環境が安定し、安全な航路で配送が可能であることが分かりました。

一方で、初期投資や操縦者の人件費など運用コストが高い点も課題として明らかになっています。

今回の事例から、物流分野での即時導入は難しいものの、行政業務や地域事業者の作業支援など、別の用途で活用できる可能性が示されました。

町では今後、デジタル人材の確保とあわせて、ドローンの有効な活用方法を検討していきます。

より詳細な情報は、こちらからご確認ください。

活用事例③ドローンを活用して収穫したクリの運搬実証実験

四万十市西土佐で、栗の収穫作業をドローンで支援するための実証が行われました。

10月29日に西土佐江川の「ど根性栗園」で実施され、高齢化や人手不足が深刻化する中、地域の特産品を守るためにスマート農業の導入が進められています。

当日は園主の田辺一夫さんをはじめ、JA高知県の関係者や南国市のドローン関連企業など、約10名が参加しました。

田辺さんが管理する栗園は急斜面に位置しており、収穫物の運搬には大きな負担がかかります。

今回の実験では、普段は農薬散布に使用しているドローンに収穫した栗を吊り下げ、地上およそ50メートルの地点から運搬する一連の工程を確認しました。

リアラボワークスの唐岩代表は「特に大きな問題もなく予定通り試験が進んだ」と述べています。

また田辺さんは「荷物の上げ下ろしは重労働であり、作業負担を軽減できなければ園の維持が難しくなる」と現状の課題を語りました。

JA高知県は、今回明らかになった改善点を踏まえ、ドローンを農作業に取り入れる可能性を今後検討していく方針です。

活用事例④高知県四万十町で孤立地域の支援体制構築に向けたドローン実証が成功

株式会社A.L.I.Technologiesは、KDDI株式会社とパーソルプロセス&テクノロジー株式会社がNEDOから受託した地域実証事業に採択され、高知県四万十町と連携して物流、防災、調査、測量の各分野でドローン活用の実証を行い、全てのユースケースで成果を得ました。

中山間地域が多い四万十町では高齢化による免許返納が進み、生活インフラの維持や災害対策が重要課題となっており、本実証では運航管理の安全性、コスト、地域住民の受け止め方など社会実装に必要な要素を検証しました。

またレベル4運用を見据え、地元企業と協力し地域に適したドローン物流システムを提案しました。

A.L.I.独自の管制システム「C.O.S.M.O.S.」と運航管理統合機能FIMSを連携することで空域と飛行を一元管理でき、公民館などを拠点とした定期便や災害時ルートの運用が可能になります。

本実証ではLTEが弱い場所での安定性や、四万十町で持続的に稼働する配送システムとして成立するかを確認しました。

物流分野では「ライフショップまつした」を拠点に山間集落へ生活物資を配送し、防災分野では四万十町B&G海洋センターから興津ヘリポートまで災害支援物資を輸送しました。

測量では七里小学校裏の森林約5haを対象にドローン測量を実施し、インフラ点検の効率化やコスト削減効果を確認しました。調査では老朽化が進む成川橋周辺を上空から記録し、工事前の必要情報を取得しています。

C.O.S.M.O.S.とFIMSを用いた運航管理は現地拠点、A.L.I.本社、四万十町の管理センターの3拠点でリアルタイム運用が可能となり、安全性向上や運用コスト削減に繋がることが示されました。

四万十町は2019年にドローン推進協議会を設立し、操縦士育成や産官学連携に積極的に取り組んでおり、町職員も業務でドローンを活用しています。

今回の実証結果は今後の実用化を目指した取り組みであり、A.L.I.は包括連携協定に基づき地域に適したドローン活用の推進に継続して貢献していきます。

高知でドローンを導入する際に発生する課題

ここまで紹介したように、高知県でドローン活用が進みつつありますが、導入段階では複数の課題が存在します。

特に、操縦スキルを持つ人材の不足、国家資格制度への対応、安全運用に必要な知識の習得といった問題は多くの企業・自治体で共通しています。

高知でドローンを導入する際の課題

課題①操縦技術者不足と現場レベルのノウハウ不足

課題②国家資格の必要性と法整備のポイント

課題③安全な飛行のために押さえておくべき基礎知識

導入を成功させるためには、これらのポイントを正しく理解し、適切な教育環境を整えることが重要です。

課題①操縦技術者不足と現場レベルのノウハウ不足

ドローン市場の拡大に伴い、高知県内でも点検・農業・防災など多分野でニーズが増えていますが、実務レベルで運用できる操縦者はまだ十分ではありません。

特に、現場で求められるのは単純な操縦技術だけではなく、気象条件の判断、飛行ルートの設計、作業効率を高める撮影技法など高度なノウハウを含む総合的な運用能力です。

経験者の絶対数が全国的に少ない状況の中で、高知でも技術者育成が喫緊の課題となっています。

課題②国家資格の必要性と法整備のポイント

2022年12月に航空法が改正され、無人航空機の国家資格である「無人航空機操縦者技能証明」が制度化されました。

レベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)を実施する場合は資格が必須となり、その他の用途でも資格保有者を求める企業が増加しています。

また、飛行許可・承認の申請、カテゴリー区分、機体認証といった制度を理解していない状態で運用すると、法令違反につながる恐れがあります。

安全かつ合法的にドローンを活用するためには、最新の制度を正確に把握する体制が重要です。

課題③安全な飛行のために押さえておくべき基礎知識

ドローンを運用する際は、技術だけでなく安全確保に関する知識が欠かせません。

具体的には、航空法における禁止空域の理解、目視飛行の原則、夜間飛行や人口集中地区での飛行に必要な許可、電波法に適合した機体の使用、バッテリー管理、風速や地形が飛行に与える影響の把握などが重要です。

安全知識が不足した状態で操作すると事故リスクが高まり、企業や自治体にとって重大な損失を招く可能性があります。

高知のように山間部や沿岸エリアが多い地域では、地形特性を踏まえたリスク管理能力も不可欠です。

ドローンの規制や違反した場合の処遇などの詳しい情報は、以下記事に掲載していますので合わせてご確認ください。

高知で『ドローン合宿』が選ばれる理由

ここまで、高知県で実施されたドローンの活用事例を紹介しましたが、ドローンを活用した事業や仕事ではドローン国家資格を保有している方が何かと有利です。

そこでここでは、高知県でドローンスクールを運営している当社ドローン合宿が選ばれている理由を1つずつ詳しく解説します。

高知で『ドローン合宿』が選ばれる理由

1.短期集中1泊2日でドローン国家資格が取得できる

2.圧倒的な安さ

3.合格率にこだわったカリキュラム

4.卒業後のアフターサポートが充実している

ドローンスクールの受講を考えている方や事業・ビジネスとしてドローン運用する方は是非チェックしてください。

1.短期集中1泊2日でドローン国家資格が取得できる

出典:ドローン合宿

1泊2日の合宿スタイルでドローン国家資格を目指せる環境を整えており、限られた時間でも着実に実地講習を修了できる内容に仕上げています。

移動時間を含めたスケジュール設計で無駄を省き、効率良く習得できる点が特徴です。

さらに、2名以上での申込みで日程調整にも柔軟に対応しているため、仲間同士や同僚との参加もしやすくなっています。

学科講習についてはオンライン受講となるため、事前に自分のペースで進められ、合宿当日は実技に集中できます。

短期間で確実に資格取得を目指したい方に適したプログラムです。

2.圧倒的な安さ

出典:ドローン合宿

ドローン合宿は、宿泊費や食事代を含めた総額が非常に抑えられている点が大きな魅力です。

使われていない施設を有効活用することでコストを削減し、宿泊と4食分の食事をまとめて提供できる価格を実現しています。

参加者は追加費用を気にする必要がなく、遠方からでも安心して参加できる環境が整っている点が好評です。

3.合格率にこだわったカリキュラム

出典:ドローン合宿

修了審査に合格できるよう、独自に制作した対策動画を受講者へ提供しています。

動画では審査で評価されるポイントを整理し、実践手順を分かりやすく解説しているため、短期間でも効率的に理解を深められます。

また、修了審査は同日に2回まで追加費用なしで受験できる体制を整えており、受講中の不安を軽減しながら挑戦しやすい環境を用意しています。

その結果、最終的な合格率は約95%と高い水準を保っています。なお、初回審査のみの合格率は約70%となります。

4.卒業後のアフターサポートが充実している

出典:ドローン合宿

卒業後もドローン運用に関して不安や疑問があれば、いつでもご相談いただけます。

講師や受講者が交流できる専用SNSコミュニティも用意しており、情報共有や技術向上の場として活用できる体制を整えています。

学習後も安心してスキルを磨ける環境を提供することで、継続的な成長をサポートします。

短期取得でおすすめのドローンスクールは?

当サイトがおすすめする1泊2日の合宿形式を採用したドローンスクールは「ドローン合宿」です! ドローン合宿は株式会社メルタが山梨・高知・岡山で展開中のドローンスクールです。

ドローン合宿は株式会社メルタが山梨・高知・岡山で展開中のドローンスクールです。

当サイトでは、おすすめのスクールとして受講生をご紹介させて頂いています。

▼ドローン合宿の情報

本校は、1泊2日でドローン国家資格が取得できます。

本校は、1泊2日でドローン国家資格が取得できます。

また、受講生アンケートで顧客満足度・スタッフ対応・アフターサポートで90%以上の高評価を得ています!

無料相談会に申し込む

まとめ

高知県では、災害対策、物流支援、農業の省力化、山間部のインフラ補完など、地域の実情に合わせた形でドローン技術が積極的に導入されています。

北川村での被災状況調査、黒潮町の生活物資配送、西土佐での農作物運搬実験、四万十町における防災・物流・測量の実証など、どの事例も地域の課題解決に直結する成果を上げています。

一方で、操縦スキルを持つ技術者不足、国家資格制度への対応、安全運用に必要な知識とノウハウなど、導入時に押さえるべき課題も少なくありません。

制度理解や専門技術の習得は、事業としてドローンを活用する際に欠かせない要素となっています。

高知県周辺でドローン事業を検討している方、地域に適したドローン運用を学びたい方、また信頼できるドローンスクールを探している方には、短期集中で国家資格取得を目指せる「ドローン合宿」が特におすすめです。

効率的にスキルを身につけたい方は、ぜひ一度チェックしてください。